初回調査で屋上に上がった瞬間、既存防水は裂け・剥離が至る所で連鎖し、機能をほぼ失っていることが一目で分かりました──正直「久々に手応えのある現場だ」と感じ、チーム全員で“やりがい案件”として腹を括りました。既存シートの寿命超過に加え、開口や端部から雑草が侵入して下地まで根を伸ばしている箇所も多く、ただ新しい層を載せるだけでは再発リスクを残すと判断。まずは根を残さない機械的除去と、浮き・不陸の是正、排水方向の通り出しに時間を割き、「下地を整えるほど仕上がりが決まる」という原則に立ち返って工程を組み直しました。 工法は塩ビシートの機械固定を採用。下地条件にばらつきがある環境でも信頼性を確保しやすく、広い屋上でも品質の均一化と工程安定を両立できるからです。特に風荷重を受けやすい外周・隅角は固定ピッチを詰め、ジョイントは熱溶着後に探知ローラーで“線”の連続性を一本ずつ確認。立ち上がり・改修ドレン・貫通部といった“点”は補強当てと端末押えを重ね、止水の多層化で将来の劣化の起点を潰していきました。通水確認は雨天前に段階実施し、万一の見落としがあっても区画内で必ず止められるよう、日ごとに「着手=仮止水まで完結」を現場ルール化。稼働中の工場でも支障が出ないよう動線・搬入計画を分割し、天候と乾燥時間を逆算して“無理をしない段取り”に徹しました。 品質面では、見た目のフラットさよりも、端部の納まりと排水の素直さを優先。シートの落ち込みや水溜まりを嫌い、数ミリ単位でレベリングを繰り返しました。最後に全線の溶着幅・温度・走行速度の記録を残し、完成後のメンテナンス性も担保。結果として、荒れていた屋上が機能・美観ともに工場の顔としてふさわしい状態へと生まれ変わり、雨漏りも収まってお客様に“安心して設備を動かせる”と言っていただけたのが、現場を預かった者として何よりの励みになりました。

長年悩まされていた雨漏りが完全に止まり、これで生産ラインへの被害を心配せずに済むようになりました。屋上がきれいに仕上がったことで建物全体の印象も向上し、社員からも喜びの声が上がっています。本当にお願いして良かったです。

現地調査では、防水シートが完全に寿命を迎えており、表層の浮きやめくれが随所で確認されました。接合部は裂けや剥がれが激しく、雨水が侵入する経路が複数存在している状態で、既に内部への影響が懸念されるほど劣化が進行していました。 また、手すり基礎や立ち上がり部分の周囲には雑草が根を張り、一部は木に近い太さの草木まで繁茂しており、根が防水層を突き破って下地にまで到達している可能性が見受けられました。これにより防水層の機能が阻害されているだけでなく、コンクリート躯体の劣化やひび割れを誘発するリスクも高まっていました。 さらに、外周部や端部では排水経路に泥や有機物が堆積しており、水はけの悪さが顕著に確認されました。これらの要因が複合的に作用することで、屋上全体が雨漏りの温床となり、建物の耐久性を著しく損なう深刻な状況であったと言えます。このような状態は、防水層を新しくするだけでなく、下地の清掃・補修や雑草の根絶、排水経路の整備といった総合的な改修が不可欠であることを示していました。

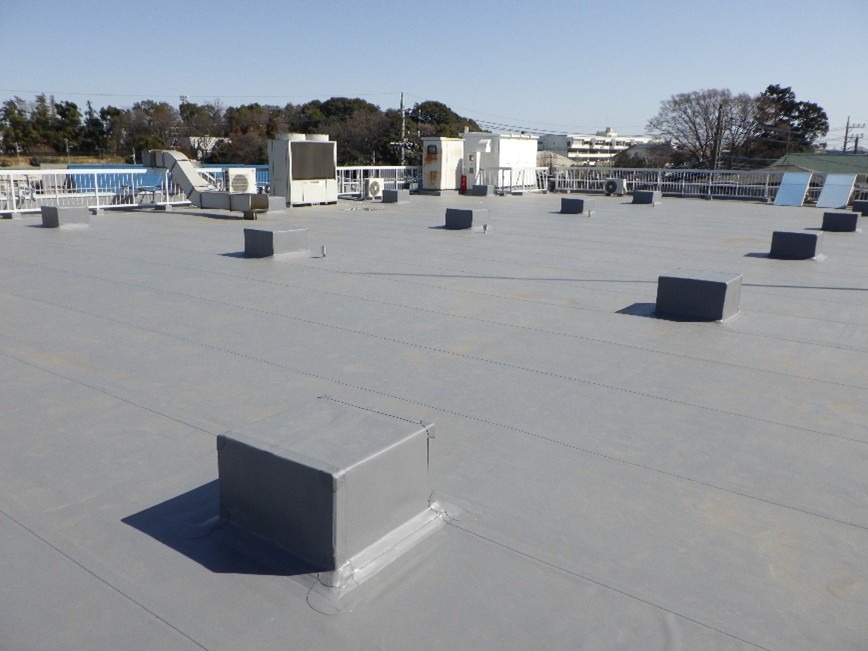

施工前は、床面全体に長年の雨水や汚れが染み込み、防水層が黒ずんで劣化しており、ところどころに剥がれや摩耗が見られて排水の流れも滞っていました。特に配管や設備周りは水はけが悪く、雨水が溜まりやすい状態で、建物内部への浸水リスクを抱えていたことが確認できます。一方、施工後は塩ビシート防水を隅々まで敷設したことで、床面が均一に整えられ、明るいグレーの防水層が一面に広がる清潔感のある仕上がりとなりました。排水口周りも新たに補強され、配管や立ち上がり部分の取り合いも丁寧に処理されており、雨水がスムーズに流れる状態に改善されています。見た目の美観が向上しただけでなく、機能面でも雨漏りの不安を根本から解消し、建物全体の耐久性を確保する施工結果となっています。

施工前は床面全体に汚れや雨水の跡が広がり、防水層の色褪せや劣化によって黒ずみや白化が混在し、見た目にも建物の老朽化が強く表れていました。特に外周部は排水不良による水溜まり跡が点在しており、表面がざらつき不均一な状態で、歩行する際の安全性にも不安が残る環境でした。また、既存の防水層は長年の紫外線や風雨に晒され続けたことで柔軟性を失い、ひび割れや剥離が進行しつつある段階に達しており、放置すれば雨漏りの拡大や下地コンクリートの劣化につながるリスクが高まっていました。 一方で施工後は、塩ビシート防水を全面に敷設し直したことで床面が一様に整い、フラットで均質な防水層が確立されました。表面は均一なグレーに仕上がり、光を反射して清潔感が増し、以前の暗く不衛生な印象が一掃されています。さらに、外周部や立ち上がりとの取り合いも丁寧に処理され、シート端部は確実に押さえ込まれており、雨水が侵入する隙間が完全に封じられています。これにより、排水経路が正常に機能し、屋上全体が常に乾いた状態を保てる環境に改善され、耐久性と美観の両方で大きな向上が実現しました。

施工前は防水層の表面が色褪せて硬化し、雨水が滞留した跡が随所に残っており、特に手すりの支柱基礎部分では防水処理の剥がれから雑草が生え出している状態が確認できました。これらは単なる美観の問題にとどまらず、根が防水層を突き破ることで雨水の侵入経路を作り出し、さらに進行すれば下地コンクリートを傷めて構造的な劣化に直結する恐れがありました。加えて、端部の処理が不十分になっていたことで、強風や紫外線によるめくれや剥離が進みやすく、防水層全体の信頼性を損なっていた点も見逃せません。 施工後は塩ビシート防水を丁寧に張り込み、支柱基礎や立ち上がりの取り合いも改めて処理し直すことで、雨水が入り込む隙間を完全に排除しました。床面は均一なグレーに整えられ、表層の凹凸や不陸も補正されたことで水はけが改善され、長期的に水が滞留しにくい環境が確保されています。さらに、端部や角部には補強材をあてがい、押さえ金物とシールで仕上げることで、耐久性を高めながらも美しい直線的な仕上がりとなりました。これにより、施工前に見られた雑草や剥離のリスクは一掃され、防水性能と美観の両面で大幅な改善が実現しています。

施工前は屋上全体に雨水の浸食や長年の汚れが蓄積し、防水層の剥がれや劣化が進んで表面の色むらや黒ずみが顕著で、特に隅部や立ち上がり部分は水溜まりの跡が残り、排水不良が常態化していました。こうした状況は雨漏りの直接的な原因となるだけでなく、建物の内部躯体にまで悪影響を及ぼす危険性をはらんでおり、放置すればコンクリートのひび割れや鉄筋の腐食を招く可能性が高い状態でした。一方、施工後は既存の劣化層を丁寧に撤去し、塩ビシート防水を全面に敷設することで、表面が均一で滑らかな仕上がりとなり、以前の不衛生で不安定な印象は一掃されました。隅部や立ち上がりも補強シートと熱溶着で隙間なく処理され、排水経路も確保されたことで、水が自然に流れやすい状態へ改善されています。その結果、見た目の清潔感とともに防水性能が飛躍的に向上し、建物の資産価値を守る長期的な安心感を得られる状態へと生まれ変わりました。

施工前は屋上全体にわたり防水層の劣化が進行し、表面は黒ずみや色褪せが広がり、継ぎ目やジョイント部分も摩耗によって白く浮き出していました。加えて、長年の雨水や紫外線の影響で防水材の柔軟性が失われ、微細なひび割れや凹凸が生じており、歩行する際にも不安を感じるほど均一性を欠いた状態でした。このままでは雨水がジョイント部から浸入しやすく、将来的に建物内部への漏水被害を引き起こす危険性が極めて高い状況でした。 一方、施工後は塩ビシート防水を全面に施工したことで、広大な屋上が隅々までフラットで均質な仕上がりへと生まれ変わりました。シートのジョイントは熱溶着によって確実に処理され、規則的なラインが整然と並ぶことで、見た目の美しさと施工の確実さが一目で伝わる状態となっています。さらに、表面は明るいグレーに統一され、太陽光を反射して清潔感と明るさを演出し、以前の暗く老朽化した印象を一掃しました。防水性能の強化に加え、美観の向上も実現し、建物全体の価値を高める仕上がりとなっています。

施工前は屋上全体に劣化した防水層の痕跡が広がり、表面には黒ずみや汚れが層状に重なって不衛生な印象を与えていました。継ぎ目部分は経年劣化で明確なラインとして浮き出ており、防水材が硬化してひび割れや剥がれが進行していることが見て取れました。また、日射や雨水の影響で表面の光沢も失われ、雨水が一度染み込むと乾きにくい状態が続き、建物内部への浸水リスクを高める深刻な状況でした。こうした広範囲の劣化は、局所補修では追いつかず、大規模改修が不可欠な段階に達していたといえます。 施工後は塩ビシート防水を屋上全域に新設したことで、表面は均一で滑らかな仕上がりとなり、ジョイント部分も熱溶着で確実に処理され、隙間なく一体化された防水層が形成されました。明るいグレーのシートが屋上全体を覆うことで、視覚的にも清潔感が増し、以前の老朽化した印象を完全に払拭しています。さらに、シートが紫外線や雨水に強い特性を持つため、長期にわたり防水性能を維持でき、法人施設として求められる「雨漏りゼロ」の環境を実現しました。これにより、建物の資産価値の保全と日常業務の安心が長期的に確保されたと言えます。

施工前は屋上の角部にかけて黒ずみや色むらが顕著で、防水層の劣化によって表面が硬化し、継ぎ目部分も摩耗して雨水が浸入しやすい状態にありました。特に立ち上がりとの取り合い部分は、経年によるシートの浮きや剥がれが進行しており、雨風の影響を直接受けやすい箇所であることから、今後の漏水リスクが高い状態でした。また、紫外線による変色や光沢の消失も見られ、建物全体の美観を損ねる要因にもなっていました。 施工後は塩ビシート防水を新たに張り込み、床面から立ち上がり部分までを一体化して処理することで、継ぎ目のない安定した防水層を形成しました。角部は補強材を重ねて溶着することで雨水の侵入経路を徹底的に排除し、外周の押さえ金物や端末処理も強化され、長期的な耐久性を確保しています。表面は均一なグレーに整い、光を反射して清潔感のある仕上がりとなり、見た目の改善だけでなく防水機能の信頼性も大幅に向上しました。これにより、雨漏りの不安が解消され、屋上の資産価値と安心感が長期間にわたり維持される環境が実現しています。

施工前は屋上全体に経年劣化が進んだ防水層が広がり、表面は黒ずみや色むらが目立ち、既に防水機能を十分に果たせていない状態でした。特に配管基礎や設備基礎の周囲は雨水が滞留しやすく、境界部のシールが劣化していることから雨水浸入のリスクが高く、将来的に漏水や内部劣化を引き起こす危険性が顕著に見受けられました。また、表層は硬化して柔軟性を失い、ひび割れや剥離の予兆があちこちに現れており、局所補修では根本的な改善が難しい状況でした。 施工後は塩ビシート防水を全面に敷設し、基礎周囲や立ち上がり部分は入念に溶着と補強を行ったことで、一体感のある防水層を形成しました。表面は均一で明るいグレーに仕上がり、建物全体に清潔感と新しさをもたらすと同時に、排水経路の確保によって水溜まりのリスクを解消しています。設備基礎まわりも隙間なく処理され、従来の弱点であった浸水経路が完全に遮断されているため、長期的に安定した防水性能が期待できます。これにより、屋上は見た目の改善にとどまらず、建物資産を守る確かな耐久性と安心感を備えた空間へと生まれ変わりました。

屋上防水工事を成功させるためには、まず既存の状態を正確に見極めることが欠かせません。表層の剥がれやひび割れ、雑草の侵入や水溜まりの跡などは、防水層が寿命を迎えているサインであり、こうした劣化の根本原因を取り除かなければ新しい防水層も長持ちしません。そのため、施工に先立って既存層を撤去し、下地の不陸やひび割れを補修して平滑に整える工程が非常に重要となります。下地が不十分なままシートを貼り重ねても、浮きや剥離が再発してしまい、短期間で雨漏りに繋がるリスクが高まります。 また、施工時には「面」よりも「線」と「点」に注力する姿勢が求められます。屋上全体の平場は比較的安定して仕上がりますが、ジョイント部、端末処理、立ち上がりや改修ドレンといった箇所は防水の弱点となりやすく、そこをどれだけ丁寧に処理できるかで工事全体の耐久性が左右されます。熱溶着の幅、温度管理、ローラーによる確認など、一つひとつの工程を確実にこなすことで、雨水の侵入経路を完全に塞ぐことが可能になります。特に角部や設備基礎の周りは応力が集中しやすいため、補強シートを重ねて施工するなどの二重三重の止水対策が不可欠です。 さらに、工事の進め方においては、天候と工程管理が大きなポイントとなります。屋上は広く、外部環境の影響を受けやすいため、一度に大面積を開放してしまうと突発的な雨で大きな被害に繋がります。そのため、区画を細かく分け、必ずその日のうちに仮止水まで完結させることを基本とし、常に既存状態より悪化させない施工姿勢を徹底することが大切です。こうした段取りを組むことで、工事中であっても施設利用者に安心感を与えることができます。 仕上げの段階では、単に防水層を形成するだけでなく、排水経路の確保や美観の向上まで視野に入れることが求められます。水勾配を意識した下地調整やドレンまわりの処理によって水はけを良くし、さらに明るい色調の防水材を選ぶことで、屋上全体に清潔感と安心感を演出することができます。結果として、雨漏りを防ぐ機能面の改善と、建物の資産価値を高める外観面の改善が両立するのです。 総じて、屋上防水工事のコツは「下地処理の徹底」「弱点部位への重点対応」「天候を見据えた工程管理」「美観と機能を両立させる仕上げ」の四点に集約されます。これらを確実に実行することで、単なる防水更新ではなく、長期にわたり安心できる環境を提供する工事となります。